La santé mentale est un enjeu crucial qui touche tout le monde, peu importe le genre. Pourtant, lorsqu’il est question des hommes, un déséquilibre persiste. Trop souvent, les stéréotypes liés à la masculinité empêchent les hommes de demander de l’aide, ce qui peut avoir des conséquences dramatiques. Il est temps de briser ce tabou.

Une réalité inquiétante

Au Canada, environ 75 % des suicides sont complétés par des hommes sur le total d’environ 4000 décès annuels (Commission de la santé mentale du Canada, 2022). En Chaudière-Appalaches, ce sont aussi 3 fois plus d’hommes que de femmes qui se suicident et en particulier les hommes âgés entre 40 et 69 ans (CISSSCA, 2023). Ce chiffre alarmant soulève une question fondamentale : pourquoi de nombreux hommes souffrent-ils en silence ?

Les barrières à l’expression

Plusieurs facteurs contribuent à la difficulté de la demande d’aide chez les hommes :

- Le modèle traditionnel masculin : L’idée que les hommes doivent être forts, stoïques et de ne pas montrer leurs émotions est encore bien ancrée. Le modèle traditionnel masculin valorise l’homme pourvoyeur et protecteur, fort et autonome. Être émotif, partager ses difficultés, ses inconforts et ses doutes ne cadrent pas avec une vision rigide de la masculinité traditionnelle.

- Les exigences de la demande d’aide : Demander de l’aide implique souvent de reconnaître une difficulté ou une faiblesse et de montrer de la vulnérabilité, ce qui entre en conflit avec ce modèle. On demande à l’homme de parler de ses émotions alors que sa socialisation lui indique « qu’un homme ne pleure pas ».

- Peur du jugement : De nombreux hommes craignent d’être perçus comme faibles ou « moins virils » s’ils parlent de leurs émotions. Cela peut aussi contribuer à un auto-jugement négatif envers eux-mêmes et susciter de la honte.

- Moins de recours aux soins : Les hommes sont statistiquement moins enclins à consulter un professionnel de la santé mentale. Les hommes adhérant aux normes traditionnelles de masculinité sont moins susceptibles de rechercher de l’aide (Mahalik et al., 2003).

Une grande proportion des dispensateurs de soins de première ligne du système de santé et services sociaux sont des femmes et que les hommes consultent moins, utilisent moins les services, les services sont aussi moins adaptés à leur façon de s’exprimer, comme de décoder les modes d’expression des émotions (Gouvernement du Québec, 2004).

Les modèles masculins en évolution

Dans les dernières années, plusieurs autres modèles masculins ont émergé. Le mouvement du mâle alpha en est un qui s’est fait connaître du grand public québécois. Télé-Québec a fait un documentaire « Alpha : à la rencontre des influenceurs masculinistes » qui explique ce type de masculinité et ce qui y est prôné, comme un retour aux valeurs traditionnelles, la soumission de la femme vs le pouvoir des hommes, la réussite financière, physique, etc.

Des chercheurs de l’Université de Montréal rapportent un autre type de masculinité appelé « sigma » qui se propage via le réseau TikTok où l’on s’éloigne malheureusement du respect et de l’égalité des genres (UdeM, 2025). Ce modèle prône l’indépendance, la confiance en soi, le sexisme.

Les masculinités évoluent dans le temps, leur façon d’influencer et d’agir sur la socialisation des jeunes aussi. Ces modèles semblent toutefois aller à l’encontre de la demande d’aide. Pouvoir parler de ses idées suicidaires, sa détresse, ses difficultés permet d’avoir accès à du soutien de différentes formes de la part de son entourage. Ce soutien social peut faire une différence significative pour réduire les décès par suicide (Houle, Mishara et Chagnon, 2005).

Parler, c’est agir

Heureusement, les choses commencent à changer. Des campagnes nationales qui encouragent la demande d’aide, qui souhaitent briser les tabous liés à la santé mentale. Des vedettes partagent également leur parcours positif de demande d’aide. Le balado, « ça va tu » de l’Association québécoise de prévention du suicide, animé par Jonathan Roberge est un exemple d’initiatives visant à changer les mentalités. Balado Ça va-tu ? : des personnalités parlent du suicide sans tabous – AQPS. Ces témoignages, ainsi que plusieurs autres, aident à normaliser la conversation et montrent qu’il n’y a pas de honte à chercher de l’aide.

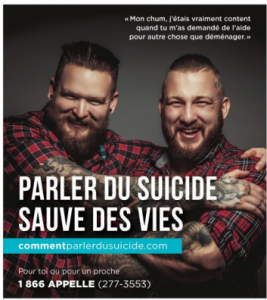

La campagne de la semaine de prévention du suicide de 2019 mettait de l’avant le slogan « parler du suicide, sauve des vies ». L’image ci-dessous témoigne qu’il est possible pour un homme de demander de l’aide.

De plus, le ROHIM (Regroupement des organismes pour les hommes de l’île de Montréal) a réalisé une capsule vidéo mettant en scène un homme qui pense au suicide et un proche qui s’inquiète de son état. La capsule vidéo mentionnée a pour objectif de valoriser la demande d’aide en prévention du suicide chez les hommes. Elle vise à normaliser ce geste, souvent perçu comme difficile ou stigmatisé, en soulignant l’importance de parler de ses difficultés. En abordant ce sujet sur un ton humanisant, la vidéo encourage les hommes à ne pas hésiter à chercher du soutien lorsqu’ils en ont besoin : Valoriser la demande d’aide.

Conclusion

Il est temps de déconstruire les stéréotypes et de créer un espace où les hommes peuvent parler ouvertement de ce qu’ils vivent. La santé mentale ne fait pas de distinction de genre — elle mérite toute notre attention.

Quoi faire ?

Si vous êtes un homme en difficulté (ou vous en connaissez un) qui souhaite se sentir mieux, voici quelques pistes :

- Parlez à quelqu’un en qui tu as confiance — un ami, un membre de la famille, une sentinelle en prévention du suicide ou un professionnel.

- Consultez cette infographie pour des pistes d’action pour soutenir un ami : French-csp-buddy-up-info-11×17-poster-digital.pdf

- Encouragez la demande, souligner que demander de l’aide, c’est fort.

Contactez des ressources comme :

Partage au Masculin

Programme Aide aux Employés (PAE) si applicable

Info-Social (24/7) au 811, option 2

En cas d’idées suicidaires, appelez au 1-866-APPELLE (1-866-277-3553) 24/7 ou encore envoyez un texto au 535353.

Pour aller plus loin

- Partage au masculin : L’organisme régional de Chaudière-Appalaches pour venir en aide aux hommes en difficulté.

- Faire son auto-évaluation : Et moi comment ça va ? – Allume.org

- Outils en prévention du suicide : Outils en prévention du suicide

- L’initiative canadienne Buddy up : Aider un ami – Buddy up

Références

Coutu, S. et Légaré, M. (réalisateurs). (2024). Alphas : À la rencontre des influenceurs masculinistes. [film documentaire]. Télé-Québec. https://video.telequebec.tv/29178-documentaires/details/52017?playlist_id=285

CISSSCA. (2023). La problématique du suicide en Chaudière-Appalaches. https://www.cisssca.com/extranet/medecins-partenaires-et-professionnels/surveillance-infogram-par-surveillance-de-la-sante-de-la-population/notre-population/sante-mentale/infographie-sur-la-problematique-du-suicide-en-chaudiere-appalaches

Commission de la santé mentale du Canada (2022). La santé mentale et le suicide chez les hommes au Canada. https://commissionsantementale.ca/wp-content/uploads/2022/07/La-sante-mentale-et-le-suicide-chez-les-hommes-au-Canada-Faits-saillants.pdf

Gouvernement du Québec (2004). Les hommes : s’ouvrir à leurs réalités et répondre à leur besoin : Rapport du comité de travail en matière de prévention et d’aide aux hommes. https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2004/04-911-01_rap.pdf

Houle, J., Mishara, B. L. & Chagnon, F. (2005). Le soutien social peut-il protéger les hommes de la tentative de suicide ? Santé mentale au Québec, 30 (2), 61–84. https://doi.org/10.7202/012139ar. Repéré à https://www.erudit.org/en/journals/smq/2005-v30-n2-smq1031/012139ar.pdf

Lasalle, M. (2025, 22 février). Masculinité « sigma » : un phénomène numérique sur TikTok qui menace les relations de genre. UdeM Nouvelles. https://nouvelles.umontreal.ca/article/2025/02/25/masculinite-sigma-un-phenomene-numerique-sur-tiktok-qui-menace-les-relations-de-genre/

Mahalik, J. R., Burns, S. M., & Syzdek, M. (2003). Masculinity and perceived normative health behaviors. Journal of Health Psychology, 8(5), 709–720.

Organisation mondiale de la santé (OMS). (2023). https://www.who.int

Rédigé par Jennyfer Levasseur, APSM, Direction de santé publique, 2025-06-02

Révisé par Léa Fecteau, APSM, Catherine Gagnon-Grégoire, APSM, Casey Cardinal, APSM, Direction de santé publique